コンサルティング業界の中でも、ひときわ高い注目を集めるのがボストン コンサルティング グループ(BCG)です。戦略系コンサルファームとして、マッキンゼー、ベイン・アンド・カンパニーと並ぶ「MBB」の一角を担う存在であり、世界的に見てもトップクラスの評価を受けています。

本記事では、これからBCGへの転職を検討している中途人材、そしてコンサル未経験や他ファーム出身の方々に向けて、BCGで求められる人材像、中途採用の選考フロー、そして合格に向けた再現性の高い準備法を徹底的に解説していきます。筆者自身がMBBに属していた経験を通じて得た知見をふんだんに盛り込み、実際の面接対策から転職後のキャリアパスまで網羅した総合ガイドとなっています。

BCGを目指すうえでは、優秀な経歴だけでなく「BCGらしさ」を理解し、自分がどのように貢献できるかを論理的かつ説得力をもって伝えることが求められます。また、近年はデジタル領域やサステナビリティ関連など、従来の戦略コンサルにとどまらないプロジェクトが増加しており、企業が直面する課題もますます複雑化しています。そうした新しい動きに対応するためにも、入念な情報収集とケース面接・ビヘイビア面接の対策が不可欠です。

BCGをはじめとする戦略コンサルに興味がある方、キャリアアップのためにハイレベルな環境を求める方は、ぜひ最後までお読み頂くことをおすすめします。

BCGとは?—知っておきたい基礎情報

BCG(ボストンコンサルティンググループ)の概要

ボストン コンサルティング グループ(BCG)は、1963年にアメリカのボストンで設立されました。創業者のブルース・ヘンダーソンは、「従来の経営コンサルティングは効率やオペレーションに偏重している」と感じ、より経営戦略に特化した支援を行う会社を立ち上げたいという思いからBCGを創設したといわれています。

現在、BCGは世界90か所以上にオフィスを構え、数千名を超えるコンサルタントが在籍するグローバル企業へと成長しました。扱うプロジェクト領域は、伝統的な経営戦略のほか、M&A、事業再生、新規事業開発、マーケティング戦略、デジタルトランスフォーメーション(DX)、さらにはサステナビリティや社会的課題の解決まで多岐にわたります。

BCGのクライアント企業は、大手グローバル企業や各国のリーディングカンパニーが中心ですが、日本国内においても自動車、電機、消費財、金融、通信など、業界問わず幅広い顧客基盤を持っています。さらに、スタートアップや新興企業との協業事例も近年は増えつつあり、オープンイノベーションの推進役を担うケースも見られます。こうした多彩なクライアントを通じて得たナレッジを横断的に共有し、BCG独自の知見を蓄積している点も大きな強みです。

他のMBB(McKinsey・Bain)との違い

コンサル業界には数多くのファームが存在しますが、その中でも最高峰とされるのが「MBB」(McKinsey, BCG, Bain)の3社です。

マッキンゼー・アンド・カンパニー(McKinsey)

歴史・規模ともに戦略コンサルの絶対的王者といった印象。特に企業全体の組織改革やトップマネジメント層へのアドバイザリーに強みを持つ。

ボストン コンサルティング グループ(BCG)

チームプレー重視の文化が根付いており、若手にも責任ある役割を早期に与える傾向がある。また、近年はデジタル分野(BCG PlatinionやBCG Digital Ventures)の強化が著しい。

ベイン・アンド・カンパニー(Bain)

“実行支援”に重きを置き、クライアント企業と共同で成果を出すプロジェクトが多いとされる。PEファンド向けの案件や大規模M&A案件にも強みがある。

このように、3社それぞれが独自のカラーを持っていますが、BCGは「個人プレーよりも組織で成果を出す」文化を重視し、分析や戦略立案に加えて、「現場での実行」や「変革マネジメント」にも積極的に関わる姿勢が近年さらに強まっています。コンサルタント同士の連携が多いことや、カルチャー的にフラットで協調的な雰囲気を持つことも、BCGならではの魅力です。

BCGの評価・実績

ボストン コンサルティング グループ(BCG)は世界的なランキングでの常連企業として知られ、「Fortune’s 100 Best Companies to Work For」や「Vault Consulting 50」などでも常に上位に選ばれています。グローバルでの実績はもちろん、日本国内においても数多くの大手企業とのプロジェクトを手がけており、経営戦略の立案から組織改革、デジタルトランスフォーメーション(DX)や新規事業開発など、多岐にわたる課題解決で成果を残してきました。

BCGは1966年に東京オフィスを開設して以来、日本市場に深く根を下ろしています。自動車や電機、消費財、金融、通信、製薬など、業種を問わずあらゆるリーディングカンパニーの経営層と密接に連携し、企業の成長戦略や変革プロジェクトをサポートしてきた実績があります。また、近年は政府・官公庁との協働事例も増えており、社会的課題の解決に向けたイノベーションに寄与している点が特筆すべきポイントと言えるでしょう。このようにBCGは日本においても確固たるポジションを築き、クライアントから高い信頼を獲得しています。

BCGが求める人材像

BCGが重視する4つの要素

論理的思考力(Problem Solving)

戦略コンサルタントは、限られた情報や不確実性の高い状況下で意思決定を行わなければなりません。そこで鍵となるのが論理的思考力です。BCGの面接では、問題をどのように分解し、どんな仮説を立て、どのようなデータを使って検証するのかといったプロセスが厳しくチェックされます。

リーダーシップ(Leadership)

プロジェクトをリードし、時にはクライアント企業の経営層に対しても指示や提案を行う役割が求められます。チームメンバーやクライアントを巻き込み、成果を最大化するリーダーシップが、BCGでは特に高く評価されます。

チームワーク(Collaboration)

BCGの文化を語るうえで欠かせないのが、チームでの協働です。個人の能力が高いだけではなく、周囲と連携しながら大きな成果を創り出す姿勢が重視されます。特に中途入社者には、既存メンバーとの融合や知識シェアの推進といった役割も期待されます。

クライアント志向(Client Orientation)

コンサルタントの最終的なゴールは、クライアントの課題を解決し、ビジネスインパクトを生むこと。BCGは単なる提案にとどまらず、クライアント企業の内部に深く入り込み、変革を実現する姿勢を強く求めます。そこには、「相手の成功こそが自分たちの成功」というマインドセットが根付いています。

BCGのポジション

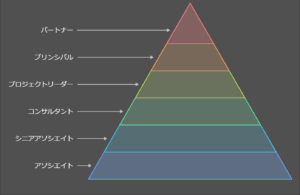

BCGの中途採用で募集されるポジションは多岐にわたります。一般的には下記のように階層が分かれており、候補者の経験やスキルセットに合わせて最適なポジションが検討されます。

Associate

BCG内で最もジュニアなポジションですが、中途採用の場合は若手の事業会社経験者やコンサル未経験でも高いポテンシャルを認められればアサインされることがあります。プロジェクトでは分析業務やリサーチ、資料作成が中心ですが、仮説立案やクライアントとのミーティングにも積極的に参加するチャンスが与えられます。短期間でコンサルの基礎を身につけ、チームの一員として問題解決に取り組むことが求められるポジションです。

Senior Associate

Associateより一段上のポジションで、実務経験やMBAなどの学歴・資格を活かして採用されるケースが多いです。分析・リサーチだけでなく、一部のタスクを主導しつつチームメンバーをサポートする役割を担います。具体的には、クライアントとの折衝や提案資料の骨子づくり、ジュニアメンバーの業務フォローなど、多面的に活躍するステージです。BCGのカルチャーやプロジェクト手法を学びながら、戦略コンサルタントとしての基礎をさらに強固にすることが期待されます。

Consultant

チームの中核的存在として、プロジェクトの大部分を実務面で牽引するポジションです。クライアントの課題を構造化し、論点を整理したうえで詳細分析を進め、仮説立証の過程をリードします。場合によっては、クライアント企業の管理職や経営層に直接プレゼンテーションを行う機会も増えます。チーム全体の成果を高めるために、AssociateやSenior Associateを指導しながら、問題解決の方向性を定めていくことが求められます。

Project Leader

プロジェクトの全体設計とマネジメントを担う立場であり、複数のチームメンバーを率いてクライアントと深くコミュニケーションを取りながら成果を出す役割です。具体的には、プロジェクトの進捗管理やリソース配分、クライアントとの折衝・調整、最終的なアウトプットの品質保証など、多岐にわたる責務を負います。また、メンバーの育成・評価にも大きく関わるため、優れたリーダーシップとチームビルディング能力が必須となります。

Principal

複数の大規模案件を総括し、組織運営やビジネス拡大にも関与するポジションです。Project Leaderを支援しながら、戦略的に新しいクライアントとの関係を築いたり、新規プロジェクトを企画・提案したりすることが多くなります。ファーム内外でのリーダーシップを発揮しつつ、長期的なクライアントとの関係構築や、BCG全体の事業成長にもコミットするポジションです。協働するメンバーが増えるため、マネジメント能力やビジネス開発力がより一層求められます。

Partner

BCGの経営を担う最上位レイヤーであり、ファーム全体のビジョンや戦略を形作る役割を果たします。クライアント企業の経営陣と対等に議論し、最重要課題に対して直接アドバイスを行うのが特徴です。また、ビジネス開発や新規サービス立ち上げ、社内の人材育成・組織設計にも深く関わり、BCGのブランドと成果を牽引する立場と言えます。プレッシャーは大きいものの、その分リーダーシップと影響力を最大限に発揮できるステージでもあります。

Expert Track / Specialty Role

BCGでは戦略コンサルタントの他に、特定分野の専門性を活かすポジションも数多く存在します。たとえばデジタル領域を専門に扱うBCG PlatinionやBCG Digital Venturesでは、エンジニアやUXデザイナー、データサイエンティストなどのスペシャリストが多数在籍しています。

Expert Trackは従来の階層(Associate→Consultant→Project Leader→Principal→Partner)とは異なるキャリアパスで、特定領域の高度な知見を活かしてプロジェクトに参画し、コンサルタントとは違った形でクライアントに価値を提供することが主な役割です。デジタルやサプライチェーン、製薬・ヘルスケアなど業界別の専門知識を駆使して、戦略の実行やシステム導入、オペレーション改革などに深く携わるため、より技術的・実務的な視点からクライアントを支援できるのが特徴といえます。

BCGの募集職種

BCGはコンサルタント以外の職種も募集しています。どんな職種を募集しているのか確認しましょう。

コンサルタント

BCGにおけるコンサルタント職は、幅広い業界や機能領域における経営課題を戦略的に解決する役割を担います。市場調査やデータ分析を通じてクライアントの課題を構造化し、戦略フレームワークを用いてソリューションを立案するほか、実行支援のフェーズにも深く関与します。大きな裁量と責任を任されやすい環境であるため、若手でも早い段階からリーダーシップを発揮できるのが特徴です。論理的思考力や柔軟なコミュニケーション、チームプレーへの意識が特に重視されます。

デジタルコンサルタント

BCGではデジタル領域を担うコンサルタントのニーズも高まっており、デジタル技術と戦略思考の双方を兼ね備えた人材を積極的に採用しています。BCG PlatinionやBCG Digital Venturesなど専門チームとの連携を通じ、クライアントのデジタルトランスフォーメーション(DX)を包括的に支援するのが特徴です。

エンジニア

エンジニアのポジションは、プログラミングやシステム設計などの技術面をリードしながら、クライアント企業のIT基盤構築やサービス実装をサポートします。戦略的視点を持ちつつ、実際の開発工程や最適な技術スタックを選定できる点が強みであり、BCGのプロジェクトにおいて技術面とビジネス面の橋渡しを担います。

データサイエンティスト

データサイエンティストは、大量のデータを分析し、機械学習やAIなどの先端技術を活用してビジネス上の価値を創出します。需要予測やレコメンドエンジン、オペレーション効率化など多彩な課題に取り組み、数理統計やプログラミングスキルを駆使して実務的なアナリティクスを推進。BCGでは、クライアントのデータ分析基盤の導入や高度分析モデルの開発も手掛けるため、ビジネス要件と技術要件を融合させる能力が求められます。

ITアーキテクト

ITアーキテクトは、企業のITインフラやシステム全体を総合的に設計・最適化するスペシャリストです。クラウドやマイクロサービスなど最新の技術要素を活用し、クライアント企業の経営戦略や事業目標に合致したIT基盤を構築します。プロジェクトの要件定義から移行計画、ベンダーコントロールまでを幅広く担当し、技術面とマネジメント面の両方でプロジェクトをリードするポジションです。

デジタルコンサルタント

デジタルコンサルタントは、クライアント企業のデジタル戦略を総合的に設計し、ビジネス変革を推進する役割を担います。新規デジタルサービスの立ち上げや業務改革など、ビジネス面の構想から実装フェーズまでをリードし、IT部門のみならず経営企画や事業部門との連携も密に行います。戦略コンサルとしての視点に加え、最新テクノロジーの活用やロードマップ策定、KPI設定など実務レベルでの支援を包括的に行うことが求められるのが特徴です。

BCGが求めるバックグラウンド

BCGの中途採用では、多様なキャリアを持つ人材がターゲットとなります。以下では、特に歓迎されやすいバックグラウンドを小見出しごとに詳しく解説します。

戦略コンサル出身者

他の戦略コンサルファームや総合系コンサルでの経験を有する人は、即戦力としてのロジカルシンキングやケース面接対応力を持ち合わせているため評価されやすいです。BCGのカルチャーやプロジェクト進行にも比較的スムーズに馴染む傾向があり、早い段階で実績を上げられる可能性が高いと言えます。

経営企画や新規事業開発、M&A経験者

事業会社で経営企画部門や新規事業部門に所属していた方、あるいは事業再編やM&Aなどで成果を残してきた方は、BCGの案件で求められる“ビジネスインパクト創出”の経験を持っています。実務で培った分析力やプロジェクトマネジメント力を活かして、クライアント企業の変革をリードしやすい点が強みとなります。数字で成果を示せるなら、さらに魅力的な人材と評価されるでしょう。

デジタル・テクノロジー分野のプロフェッショナル

データサイエンス、AI、クラウド、ITアーキテクチャなどの専門領域に強い人材は、BCG内のデジタル系組織(BCG PlatinionやBCG Digital Venturesなど)で高いニーズがあります。デジタルトランスフォーメーションの推進や新規ITサービスの立ち上げなど、テクノロジーを軸にした戦略的課題が増えていることから、技術的知見と経営視点を兼ね備えた人材は大変重宝されます。

グローバルビジネス経験者

BCGは海外拠点との連携やグローバル企業へのコンサルティングを日常的に行っており、英語力を含む多言語コミュニケーションスキルや海外駐在経験、国際案件でのマネジメント経験を持つ方は大きなアドバンテージを得られます。文化やビジネス習慣が異なる環境でも成果を出せる適応力や柔軟性が、高く評価されるポイントです。

起業やスタートアップ経営経験

ビジネスをゼロから創り上げるアントレプレナーシップを発揮した経験を持つ方は、新規事業開発やベンチャー企業との協業プロジェクトでリーダーシップを発揮できる可能性があります。スピード感や創造性が求められる環境でも、柔軟に対応しながらビジネスを成長させるノウハウを持っていることが強みとなるでしょう。

BCGの転職マーケットと年収レンジ

BCGへの転職は、高い給与水準とグローバルなキャリア機会を同時に得られる魅力的な選択肢とされています。一方で、激務となりやすいことや選考の競争率が高いことなど、覚悟すべき点もあります。以下では、各ポジションの年収目安と他社比較、そしてメリット・デメリットを小見出しに分けて解説します。

BCGの報酬体系・年収レンジ

BCGでは、ベースサラリーに加えてボーナスや手当が支給される成果主義の仕組みが採用されています。下記はあくまで目安ですが、各ポジションにおける概算の年収レンジを示します。

Associate

- 年収700万〜800万円程度

- 新卒や若手の層が該当し、分析・リサーチ業務を中心に担当。ポテンシャル重視で採用される場合が多い。

Senior Associate

- 年収1,075万程度

- 分析業務に加え、チームの一部タスクを主導しつつ、クライアント折衝などにも積極的に関わるステージ。

Consultant

- 年収1,500万〜1,800万円程度

- プロジェクトの中核として仮説立案やクライアント提案を行い、ジュニアメンバーの指導にも携わる。

Project Leader

- 年収2,000万〜2,500万円程度

- プロジェクト全体をマネジメントし、進捗管理やクライアントとの折衝、最終アウトプットの品質保証を担う。

Principal

- 年収3,000万円以上

- 複数の大規模案件を統括し、新規クライアントの獲得やチームビルディングにも深く関与。ビジネス開発能力が重視される。

Partner、Managing Director & Partner

- 年収5,000万円以上も可能

- ファーム全体の経営に携わり、クライアント企業のトップと対等に議論しながら社会的インパクトの大きな課題を推進する立場。

他社コンサル・事業会社との比較

マッキンゼー、ベインを含むMBBの報酬水準は概ね同レベルと考えられます。Big4系や日系総合コンサルと比較すると初年度から高額な提示が多い一方で、英語力や戦略思考が必須レベルで要求されるなど、ハードルも高めです。また、近年では外資系IT企業やメガベンチャーも高い報酬を提供する動きが顕著で、優秀な人材の争奪戦が続いています。

それでもBCGが選ばれる理由としては、若手でも大きな案件を任される機会や、グローバルネットワークを通じたキャリア形成、戦略コンサルならではのダイナミックな仕事に携われるなど、給与以外の魅力が大きいという点が挙げられます。

BCGに入社するメリット

若手から大きな責任が与えられる

BCGでは、入社直後から大規模プロジェクトに配属されるケースが多く、クライアントの経営層と直接やり取りしながら成果を追求する場が用意されています。社歴よりも実力を重んじるカルチャーゆえに、ポテンシャルを発揮できれば早期にリーダーシップポジションへと昇進するチャンスも高まります。

充実した研修とグローバルネットワーク

BCGは世界中に拠点を持ち、各国オフィスと連携しながら知見を共有しているため、豊富な研修プログラムや海外オフィスへのアサイン、国際プロジェクトの経験など、グローバル視点を身につける機会が多々あります。そうした環境での経験は、リーダーシップや問題解決能力を一気に向上させる後押しとなるでしょう。

将来的なキャリアの幅が広い

戦略コンサルの経験は、事業会社やスタートアップ、官公庁など幅広いセクターで高い評価を受けます。BCGで培った経営視点やプロジェクトマネジメント力、ビジネスインパクト創出の実績は、CxOポジションへのキャリアアップや起業といった多彩なキャリアオプションを開く可能性を秘めています。

BCGに入社するデメリット

激務の可能性が高い

戦略コンサルの仕事は、特にプロジェクトの納期前などに業務量が集中することが珍しくありません。深夜や週末の作業が発生する場合もあり、ワークライフバランスの維持が難しくなる側面があります。自分の体調管理やスケジュール調整には、常に注意を払う必要があるでしょう。

成果主義のプレッシャー

BCGでは実力主義が徹底されており、短期間で結果を出せないと昇格レースから遅れをとる可能性があります。早期に大きな報酬を得られる反面、アップ・オア・アウトのカルチャーも一部残っているため、常に高いパフォーマンスを維持するための自己研鑽が欠かせません。

多様なステークホルダーとの協働が必須

各プロジェクトではクライアント側の経営陣、社内の専門チーム、海外オフィスと連携しながら意思決定を進める場面が数多くあります。多面的な調整や折衝が必要となるため、コミュニケーション量が膨大になりがちです。人によっては、この複雑性をストレスと感じることもあるかもしれません。

BCGの中途採用の難易度と求められる水準

BCGは「マッキンゼー」「ベイン」と並ぶMBBの一角と称される世界的な戦略コンサルファームであり、その中途採用は非常に高い難易度を誇ります。内定率としては1%以下ともいわれています。

以下のような要因から、書類選考から面接に至るまで多段階のハードルが設けられており、合格率は決して高くありません。

高水準の論理的思考力と問題解決力

BCGのプロジェクトでは、クライアント企業の経営戦略からオペレーション改革、新規事業立ち上げ、デジタルトランスフォーメーションなど多岐にわたる領域をカバーします。短期間でこれらの課題を深く理解し、的確なソリューションを提示するため、高度な論理的思考と柔軟な問題解決力が必須です。ケース面接でのフェルミ推定や戦略立案の問題に対応しきれなければ、一次面接の段階で不合格となるケースも少なくありません。

卓越したコミュニケーション力

論理的思考だけでなく、面接官との双方向コミュニケーションを通じて思考プロセスを共有し、追加情報や指摘を活かしながら仮説を検証できるかも、大きな評価ポイントです。BCGが重視するカルチャーとして「チームワークによる成果創出」があり、面接官は一方的な自己PRではなく、対話の中で協働する姿勢やリーダーシップを見極めます。そのため、コミュニケーション力に自信があっても、実際のケース面接においてはテンポやロジックを合わせる難しさがあり、戸惑う候補者は少なくありません。

ビヘイビア面接で求められるカルチャーフィット

戦略コンサルタントとしてのスキルセットだけでなく、BCGが重視する“カルチャーフィット”も中途採用を突破する上での大きなハードルとなります。ビヘイビア面接(行動面接)では、過去のリーダーシップエピソードやチームワークの事例などを深掘りし、候補者がBCGのチームプレー文化や成果主義に適応できるかを厳しくチェックされます。どれだけ実績があっても、周囲を巻き込みながら成果を出す姿勢が感じられないと不合格となることも多いです。

BCG中途採用の選考フロー

BCGへの転職を考える際には、一般的な選考プロセスを把握しておくことが重要です。以下ではステップごとにポイントを小見出しに分けて紹介します。

書類選考

まずは、職務経歴書をもとに書類審査が行われます。BCGは「定量的な成果」「プロジェクト経験の具体性」などを重視するため、前職でどのようなプロジェクトに携わり、どのような結果を出したかを数字で示すことが大切です。たとえば「売上を○%拡大」「コストを○円削減」など、インパクトを明確に記載するとアピール度が高まります。

また、どのような業界や職種での経験があるか、それがBCGでの業務にどう活かせるかを整理して書くことで、書類選考通過の確率が上がるでしょう。

ウェブテスト

書類選考を通過すると、多くの場合でオンラインテストが課されます。BCGでは「pymetrics」と「SPI」の2種類が中心となっています。

pymetrics

数十種類のゲーム形式で、認知特性や行動パターンを測定するツールです。論理的思考力だけでなく、注意力や反応速度、リスク選好度など、多角的な要素を測る仕組みになっています。

SPI

日本企業でもおなじみの適性検査で、言語能力や非言語能力(数的処理)、性格診断などを確認します。問題数が多いため、スピードと正確性が求められます。

両テストとも特別な知識を要するわけではありませんが、事前にサンプル問題や模擬試験で形式に慣れておくことをおすすめします。

面接

ウェブテストをクリアした後は複数回の面接に進みます。基本的には3-4回程度が一般的であり、少ない人で2回の人もいるとのことです。

面接官の役職や回数は応募ポジションや経歴によって異なりますが、基本的な進行は以下の流れが多いです。

①自己紹介

最初に、これまでのキャリアや転職理由を簡潔にまとめて話します。長くなりすぎず、「何を専門にしてきたか」「どんな強みがあるか」が一目でわかるように構成すると好印象です。

②ビヘイビアインタビュー

BCGのカルチャーへのフィットや、リーダーシップ・チームワーク・コミュニケーション能力などを確認するため、行動事例を問う質問が行われます。STARフレームワーク(Situation, Task, Action, Result)を意識し、具体的なエピソードで説明するとわかりやすいでしょう。

- 「これまでにどんな課題に直面し、どう解決したか」

- 「チームで成果を出した経験は?」

- 「リーダーとしてメンバーをまとめるうえで工夫した点は?」

などが代表的な質問例です。

③ケース面接

BCGの選考で特に重視されるパートです。フェルミ推定の問題から、事業戦略やM&A、新規事業開発まで、幅広いテーマが出題される可能性があります。限られた時間で問題を構造化し、仮説を立て、追加情報を適切に引き出しながら結論を導くロジカルシンキングが求められます。

- 「日本の○○市場規模を推定せよ」

- 「ある企業が新たに××事業へ参入するとしたらどう戦略を立てるべきか」

などが典型的です。

また、面接官(コンサルタント役)との対話が重視されるため、一方的に回答するだけでなく、必要に応じて質問や確認を行い、論理をブラッシュアップする姿勢が評価されます。

④逆質問

面接の最後には「何か質問はありますか?」と逆質問の時間が設けられるのが一般的です。ここでは、BCGにおけるカルチャーやキャリアパス、現在進行中のプロジェクト例など、興味のあるトピックを掘り下げるチャンスです。「ファームの強みや今後の展望」「入社後の研修制度」など、あらかじめ用意しておいた質問を投げかけ、意欲をアピールしましょう。

オファー面談

面接をすべてクリアした段階で、オファー内容のすり合わせが行われます。具体的なポジションや給与レンジ、入社時期、その他諸条件などを確認し、合意に至れば内定が正式に確定します。希望や不明点があれば、この場でしっかりと確認しておきましょう。

エージェントに登録しておくことでエージェント経由で条件交渉をすることもできます。

入社

条件がまとまり次第、入社手続きに進みます。在職中の場合は、引き継ぎや退職交渉に時間を要することもあるため、余裕を持ったスケジュール設計が必要です。BCG入社後はオリエンテーションやトレーニングが用意されており、早い段階で実際のプロジェクトに配属されるのが一般的です。

BCGの面接に受かるためにやるべきこと

キャリア・強みの棚卸

まずは自分自身のキャリアをあらためて振り返り、どのような業務経験・成果を積み上げてきたのか、BCGで発揮できる強みは何かを明確に整理しておく必要があります。これまでの実績を定量化してまとめると、面接官が「ビジネスインパクトを生み出せる人材か」を判断しやすくなるでしょう。たとえば「新規事業を立ち上げ、売上を○%向上させた」「M&A案件をリードし、コスト削減を○円実現した」など、数字と具体的エピソードを組み合わせることで説得力が高まります。自分の強みを言語化し、BCGにおける活用イメージとセットで語れるようにしておくのがポイントです。

正しいケース面接・ビヘイビア対策

BCGではケース面接とビヘイビア面接の両方が非常に重視されます。ケース面接ではフェルミ推定や戦略立案、M&Aなど、多岐にわたるビジネス課題がテーマとなり、論理的思考とコミュニケーション力が試されます。フレームワークの丸暗記だけでなく、面接官との対話を通じて仮説を柔軟に修正する力が重要です。

一方、ビヘイビア面接では、BCGが求める人物像(リーダーシップ、チームワーク、クライアント志向など)にどれだけフィットするかを見極められます。STARフレームワーク(Situation, Task, Action, Result)を活用し、過去のプロジェクト経験やリーダーシップ発揮のエピソードを定量的にまとめておきましょう。ここでは「なぜBCGなのか」を自分の言葉でしっかり説明できるかも大きな評価ポイントです。

転職エージェントをレバレッジ

転職エージェントを上手に活用することも、BCGの中途採用選考を突破するための有効な手段です。エージェントは、書類選考や面接対策のアドバイスだけでなく、BCGの最新の選考フローや面接傾向、求められる人物像などの内部情報を共有してくれる場合があります。特にビヘイビア面接での具体的な質問例や、ケース面接の実践的な練習機会を紹介してもらえるなど、効率的に対策を進められる可能性が高まります。

また、日程調整や年収交渉などもエージェントが代行してくれるため、在職中で忙しい場合でもスムーズに転職活動を進めやすいという利点があります。ただし、エージェントを複数活用する場合は、情報が混乱しないように上手に管理しましょう。

ケース面接対策講座の利用

ケース面接は書籍やネット上の情報だけでは対話型の実践力が身につきにくいため、ケース面接対策講座や模擬面接サービスを積極的に利用するのが効果的です。講座では、プロの講師やコンサル出身者が面接官役を務め、フェルミ推定や戦略立案の演習を通じて即興対応力や仮説修正のスキルを磨いてくれます。

また、他の受講生とのディスカッションを通じて多様な視点を獲得したり、客観的なフィードバックを得られる点も大きなメリットです。本番さながらの緊張感を味わいながら、回答のスピードやロジックの整合性を改善していくことで、実際の面接でも落ち着いて柔軟に思考を組み立てられるようになります。特に時間が限られている場合や、面接直前になってから慌てる前に計画的に講座を活用すると、より確実にスキルを伸ばせるでしょう。

BCGに受かるためのケース面接対策

BCGの面接において、最も特徴的かつ重要とされるのがケース面接です。ここでは短時間でビジネス課題を構造化し、仮説検証を繰り返しながら最適解に近い答えを導き出すことが求められます。以下では、「フェルミ推定のポイント」と「ケース面接のポイント」に分けて、より具体的かつ構造的に解説していきます。自身の思考プロセスを面接官と共有し、柔軟に修正していくコミュニケーションの姿勢が合否を左右する要素となるでしょう。

フェルミ推定のポイント

問題設定と前提条件の明確化

フェルミ推定では、曖昧なテーマから大まかな数値を推定するため、最初に「何を」「どの範囲で」推定するのかを明確にする必要があります。市場規模を求める例を挙げるとすれば、商品やサービスの対象地域が全国なのか都市部なのか、既存の競合がいるのか、今後新たな規制がかかる可能性はあるのかなど、面接官に確認しながら前提を絞り込んでください。問題設定を疎かにしたまま数値を積み上げると、後で大幅な修正を強いられたり、根拠を問われたときに論理的な答えを示せず混乱しがちです。

数式による分解と根拠の説明

前提条件を整理したら、「人口×利用率×単価」「購入頻度×平均客単価×対象顧客数」のように、基本的な数式をベースに分解していきます。ここで重要なのは、置いた数字の根拠を明確に語れるかどうかです。たとえば「日本の人口を1億2,000万人と仮定し、そのうち都市部人口を30%と見なす」という話をする際には、「実際の統計データでは都市部人口は約3,000万程度だから、それに近い数値だ」といったロジックを添えると説得力が高まります。適当な数値を当てはめただけでは、面接官に「なぜその数字を選んだのか?」と突っ込まれた際に対応しきれません。

柔軟な仮説修正とコミュニケーション

フェルミ推定は、あくまで「概算を素早く導き、ビジネス判断の大枠を掴む」手法です。面接官から新たな前提が提示されたり、「その利用率はやや高めではないか」と疑問を投げかけられる場合も珍しくありません。こうしたやり取りの中で、候補者が柔軟に仮説を修正し、論理の整合性を保ちながら再計算を進める姿勢を示せるかが評価のポイントです。思考プロセスを言語化し、声に出して「ここをこう変えれば、数値はこう動きますね」といった対話を行うと、ロジカルシンキングとコミュニケーション力の両面を高くアピールできます。

最終値よりプロセスを重視する姿勢

面接官が知りたいのは、算出した数値が「どれだけ厳密に正確か」ではなく「その結論に至るプロセスが一貫していて、かつ説得力があるか」です。仮に最終的に出した推定値が多少ずれていても、ロジカルな分解や根拠の明示、追加情報への対応などを通じて「筋の良い試算」を示せれば高評価につながるでしょう。フェルミ推定のゴールは“正確さ”ではなく、“論理性と柔軟性の発揮”であると認識しておくことが大切です。

ケース面接のポイント

フレームワークの使い分け

フェルミ推定が数字による概算を重視するのに対し、ケース面接全般では「戦略をどのように立案し、企業や市場の課題をどう捉えるか」が問われます。3C分析(Company, Customer, Competitor)やSWOT、4P、ファイブフォースなどは有名なフレームワークですが、丸暗記していても、機械的に当てはめるだけでは面接官に響きません。たとえば「新規事業を検討するケース」なら、まず市場規模とターゲット顧客を3Cで概観し、さらに競合優位性の観点でファイブフォースを補完する、といった使い分けを柔軟に行うと良いでしょう。

面接官との双方向コミュニケーション

ケース面接はよく「ロールプレイ型のディスカッション」と言われます。面接官がクライアント役として追加情報を提示したり、質問を繰り返す中で、候補者の論理思考プロセスやコミュニケーション力が見極められます。大切なのは、独りで考え込みすぎず、相手の反応をキャッチしながら随時認識をすり合わせることです。新しい条件やデータが入ったら「今いただいた情報を踏まえると、こういう仮説が成り立ちそうです」と声に出し、結論をブラッシュアップしていく態度を示してください。

リスクと現実的施策への言及

戦略立案型のケース面接では、「この施策を打てば売上が伸びる」だけでなく、「実行段階でどんなリスクがあるか」「そのリスクをどうヘッジするか」といった検討も加えられると、より深い思考が評価されます。競合他社の動向や顧客ニーズの変化、規制リスクなどに触れ、面接官から「そこまで考えているのは良い」と肯定的な反応を得られれば合格にグッと近づくでしょう。BCGではクライアントと共に変革を実現する場面が多いため、実務視点を伴った提案力が重要です。

時間管理と思考の可視化

ケース面接は、時間が限られている中で複数の論点を扱わなければならないため、つい深掘りしすぎて回答が散漫になる危険があります。ある程度の区切りがついたら結論を一度提示し、面接官の反応を確認してから別の論点に移るようにすると、構成が分かりやすくなります。また、メモを取りながらキーワードや数字を整理し、要点を頭の中だけではなく視覚的にも管理する方法は有効です。「いまこう考えているので、ここを解決するためにはこのデータが欲しい」と面接官へ共有することで、ロジカルシンキングの筋道を示しやすくなるでしょう。

実務的な示唆をまとめる姿勢

ケース面接の最後には、「よって、この企業が取るべき施策は〇〇です」といった結論をまとめ、その根拠や実行上の注意点を簡潔に言及して締めくくるのが理想的です。面接官は問題解決のプロセスを重視する一方で、「最終的にどうすれば成功するのか」という実務的な示唆も見ています。結論が曖昧なままだったり、リスク対応策がまったく考慮されていなかったりすると、ロジカルシンキングの発揮度合いが不十分とみなされる可能性が高いです。短時間でも「考え得る選択肢」「推奨する具体策」「デメリットやリスク」を簡潔にまとめ、説得力のある結論を提示して面接を終わらせるようにしてください。

BCG転職後のネクストキャリア

事業会社の経営幹部やCxOポジション

BCG卒業後、日系・外資系を問わず大手企業の経営幹部や役員候補として転職するケースは少なくありません。戦略コンサルで培った問題解決能力やロジカルシンキング、チームマネジメント力を高く評価され、経営企画や新規事業立ち上げなどのポジションにスムーズに移行しやすいのが特徴です。特に経営企画部門で企業全体の戦略を統括する役割や、顧客との折衝が多い事業部門のリーダーなど、BCG出身者が得意とする分野で重宝されます。

スタートアップやベンチャー企業への参画

近年はVC(ベンチャーキャピタル)からの投資が活発化し、急成長するスタートアップが増えています。BCGで実戦経験を積んだコンサルタントは、戦略立案から実行支援までを包括的にこなせるため、早い段階でCOO(最高執行責任者)やCBO(最高事業責任者)などの要職を任されることが多いです。小回りの利く組織で経営に深く入り込み、大きな裁量を持ってビジネスを動かすやりがいに魅力を感じ、ベンチャー企業を選ぶBCG卒業生が増加傾向にあります。

海外MBAや海外企業への転職

BCGで得た実績を引っ提げて海外MBAに進学し、さらなる専門知識やグローバルネットワークを築くパターンも見られます。その後、現地の外資系企業や海外拠点を持つ日系企業で要職に就くといったキャリアプランも一般的です。英語や多国籍チームでの経験を生かし、国境を越えたビジネスの最前線にチャレンジできる点が魅力となっています。

起業や独立コンサルタントとしての道

BCGで培った戦略思考や問題解決ノウハウ、人脈を活かして自ら起業するケースも少なくありません。特にテクノロジーやデジタルトランスフォーメーション領域での知見がある元BCGコンサルタントは、独自のスタートアップを立ち上げたり、複数の企業とコラボレーションしながら新規ビジネスを創出する動きが活発です。また、独立系コンサルタントとして大手企業やスタートアップの戦略顧問を担う形もあり、柔軟な働き方で高収入を狙うことが可能です。

ファンド・投資家としてのキャリア

戦略コンサルタントとして企業価値向上やM&A業務に携わった経験を生かし、PEファンド(プライベート・エクイティ)やVCで投資家として活躍するBCG出身者も存在します。投資先企業の事業戦略や組織改革をリードするハンズオン型のファンドでは、コンサルタントの分析能力や経営目線が大いに役立つため、高い需要があります。BCGの知見をもとに投資機会を見極め、投資後のバリューアップ施策を主導するポジションで影響力を発揮するケースも珍しくありません。

BCG転職の成功例・失敗例

成功事例

パターン1:6か月の徹底対策で合格

ある候補者は、BCGへの転職を明確に意識した時点で、約6か月という十分な期間を確保し、本格的なケース面接対策講座を受講しました。最初の1〜2か月は基本的なフレームワークやフェルミ推定の進め方を集中的に学び、その後の3〜4か月で模擬面接やロールプレイを繰り返し行ったのです。対話形式での思考整理や面接官からの突っ込みへの対応を何度も練習することで、論理的思考力だけでなく、コミュニケーションの柔軟性まで総合的に高めました。

ケース面接だけでなく、ビヘイビア面接用にSTARフレームワークを活用し、自己紹介や過去のプロジェクト事例もブラッシュアップ。徹底した準備を経て面接本番を迎えた結果、仮説立案・数字の根拠示し・リスク対応策に至るまで、スムーズかつ説得力のある回答を展開し、見事内定を勝ち取ることができました。時間的な余裕を持ち、段階的にスキルを積み上げたことが成功の大きな要因といえます。

パターン2:一度焦って面接直前に講座を受講→面接日をリスケして3か月の再対策で合格

別の候補者は、転職活動を進めるなかでケース面接対策を後回しにしてしまい、面接直前(約1週間前)になって慌てて対策講座を受講しました。しかし、そこで自分の思考整理や数字根拠の詰めが甘いことを痛感し、結果的に急ごしらえの準備では対応しきれないと判断。エージェントや企業と相談して面接日程を3か月後にリスケジュールしてもらい、その期間に模擬面接を繰り返しました。

途中、書籍だけではカバーできない双方向コミュニケーションの難しさや時間配分のコツを、講師や練習パートナーからフィードバックを得ながら克服。改めて迎えた本番では、フェルミ推定・戦略立案ともに安定したパフォーマンスを発揮し、BCGから内定を獲得しました。このケースでは、一度対策不足を痛感してから、計画的に3か月かけて挽回した点が大きな成功要因と言えます。

失敗事例

パターン1:書籍だけの対策に終始→実際の面接官との対話に対応できず全落ち

ある候補者は、ケース面接対策として書店で手に入れた書籍を数冊読み込み、理論的な知識は身につけたものの、実際に人と会話しながら仮説を組み立てる練習をほとんど行いませんでした。結果、BCGの一次面接でフェルミ推定の数字根拠を深掘りされた際に、頭の中の理論をその場のやり取りに合わせて修正するプロセスが上手くいかず、コミュニケーションに詰まってしまったのです。

書籍ベースの学習だけでは、面接官との双方向のディスカッションを体感することができず、質問への即興対応やロジックの軌道修正が追いつきませんでした。最終的に、複数社のコンサルファームを受けたものの、すべて面接段階で不合格。双方向コミュニケーション力が欠如していたことを痛感し、改めてロールプレイの重要性を認識することとなりました。

パターン2:講座受講はしたが対策期間は1週間のみ→間に合わず全落ち

また別の候補者は、ケース面接対策の必要性は理解していたものの、多忙なスケジュールと重なった結果、面接1週間前に駆け込みで講座を受講しました。講師からは「最低でも数回の模擬面接でフィードバックを反映し、改善サイクルを回すべき」とアドバイスを受けたものの、1週間という短期間ではアウトプットの機会を十分に確保できませんでした。

結局、机上の学習や数回の模擬面接だけで面接本番に臨んだため、突っ込んだ質問への対応や論理の組み立てを修正する余裕がなく、論理破綻を指摘されて一次面接で落選。その後に受けた他のコンサルファームの面接でも同様の理由で苦戦し、全落ちという結果に終わりました。講座を活用する意識はあったものの、十分な練習・改善期間を確保しなかったことが最大の敗因といえます。

よくある質問(FAQ)

戦略コンサル未経験でもBCGに転職できますか?

可能です。特に経営企画や新規事業開発、M&Aなど、経営課題解決に近い形で成果を出した経験がある場合はアピールしやすいでしょう。また近年ではデジタルの知見を持った人材の採用を増やしています。SIerやITコンサルで働いていた人はかなり有利になるはずです。

一方面接ではケース面接で評価されるため、ケース面接の演習を十分に行い、論理的思考力とコミュニケーション力を示すことが合格への近道です。

英語力はどの程度必要でしょうか?

BCGはグローバル案件が増えており、海外拠点や外資系クライアントとのやり取りも多いため、ビジネスレベルの英語力があれば理想的です。ただし、TOEICやTOEFLのスコアだけで判断されるわけではなく、実際のコミュニケーション力や面接中に英語を使った対応力が見られることが多いです。

書類選考に通るためのポイントを教えてください。

職務経歴書で定量的な実績をアピールし、「ビジネスインパクトをどれだけ生み出したか」を数字で示すと通過率が上がります。また、BCGへの志望動機を明確にし、ファームのカルチャーや強みを理解したうえで「なぜBCGなのか」を語れることが重要です。

面接はどのくらい前から準備すればいいでしょう?

ケース面接やビヘイビア面接の内容を考えると、2~3か月程度の準備期間を設けるのがおすすめです。仕事と両立する場合はスケジュール管理が鍵になるので、模擬面接を複数回設定し、弱点の補強を計画的に行うとよいでしょう。

BCGで長く働く人が多いのでしょうか?

若手のうちに成果を上げてパートナーを目指す人もいれば、数年で転職して事業会社の幹部ポジションやスタートアップへのジョイン、起業を選ぶ人もいます。BCG出身者はキャリアの選択肢が広く、個々人のビジョンやライフプランに合わせた道を歩むケースが多いです。